|

想知道

1) 接下来整体人口是增加还是减少?

2) 减少的话,大概每年减少多少人? 3)不同年龄层分别占比多少?

4)代表购房主力的劳动人口每年将减少多少? 5)存量的劳动人口将大概流向哪些城市?大部分被哪些城市吸引? 6)每年大概仍有多少人从农村进城?这个还可以持续几年?

7) 人口负增长的话,将带来哪些影响?

这篇文章将解答上面这些问题,如果不喜欢看数据,分析和推理,请直接拉到底看结论。

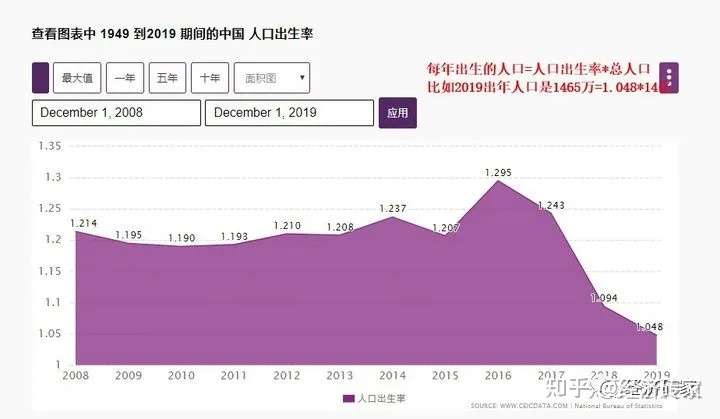

一:每年出生了多少人,增长率如何?

1949年:1275万

1950年:1419万

1951年:1349万

1952年:1622万

1953年:1637万

1954年:2232万(二战结束后,世界范围内婴儿潮,中国第一波婴儿潮)

1955年:1965万

1956年:1961万

1957年:2138万

1958年:1889万

1959年:1635万 ("自然灾害")

1960年:1402万 ("自然灾害")

1961年:949万 ("自然灾害")

1962年:2451万("自然灾害"结束后,中国第二波婴儿潮)

1963年:2934万

1964年:2721万

1965年:2679万

1966年:2554万

1967年:2543万

1968年:2731万

1969年:2690万

1970年:2710万

1971年:2551万(1971年中国开始实行计划生育政策)

1972年:2550万

1973年:2447万

1974年:2226万

1975年:2102万

1976年:1849万

1977年:1783万

1978年:1733万

1979年:1715万

1980年:1776万(1980年中国开始实行独生子女政策)

1981年:2064万(50.60后进入结婚生育期,中国第三波婴儿潮)

1982年:2230万(1982年9月计划生育被定为基本国策)

1983年:2052万

1984年:2050万

1985年:2196万

1986年:2374万

1987年:2508万

1988年:2445万

1989年:2396万

1990年:2374万

1991年:2250万

1992年:2113万

1993年:2120万

1994年:2098万 (经济不景气)

1995年:2052万

1996年:2057万

1997年:2028万

1998年:1934万 (金融危机)

1999年:1827万

2000年:1765万

2001年:1696万

2002年:1641万(2002实施《人口与计划生育法》)

2003年:1594万(2003年开始,中国每年人口出生数开始基本稳定)

2004年:1588万

2005年:1612万

2006年:1581万

2007年:1591万

2008年:1604万

2009年:1587万

2010年:1588万(80后进入结婚生育期,高成本导致多数人生一个或者晚生,平均近少生一个)

2011年:1600万(2011年11月,中国各地全面实施双独二孩政策)

2012年:1635万

2013年:1640万(2013年11月,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策”)

2014年:1687万

2015年:1655万

2016年:1786万(2016年1月1日我国正式施行“全面二孩政策")

2017年:1723万

2018年:1523万(减少200万,历史最低)

2019年:1465万(持续减少,历史最低)

2020年: 1200万(断崖式下跌,历史最低 )

2021年:1062万(历史最低)出生率0.752.

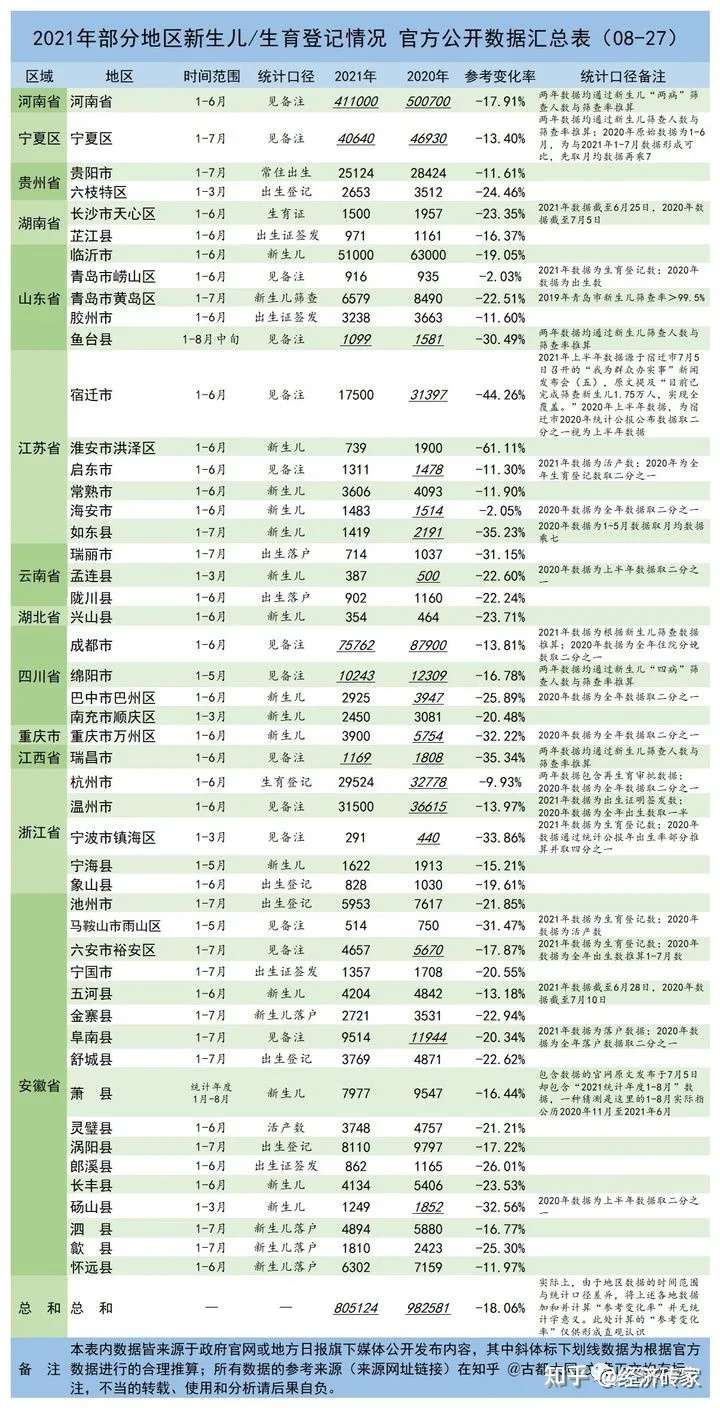

2021年,虽然放开了三胎,但是在二胎都很难普遍达到的情况下,估计效果很有限。 根据出生人口下降的趋势,加上疫情期间,打疫苗和生娃冲突,推理2021年的出生人口将进一步下降 2021年1-6月新出生人口刚出来(如下图),比上一年下降18%多,如果下半年也是一样下降18%,那么2021年的出生人口是1200万*(100-18)%=984万!再次断崖式下降,首次跌破1000万。  最近五年出生人口的趋势:2016年出生人口是1786万,2021年是1062万,最近5年,持续下降,累计下降了43.6%,有点偏快。远超日本的出生人口的下降速度,日本最近5年,出生人口下降了18%,从97.7万到81万。

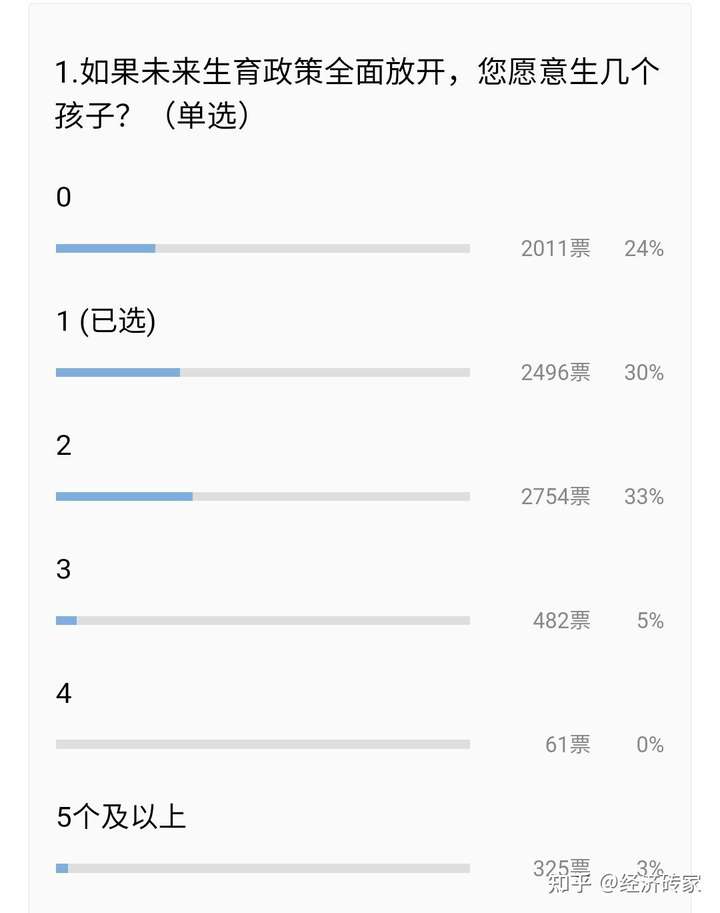

不看这些数据,现实中问了一下身边的亲朋好友的得到的信息是

1)极少数,超有钱又有闲的生娃最多,达到3个;(根据网友反映:娶了东南亚如佤邦女生的家庭生娃平均在3个以上)

2)有钱的但是没有足够时间,生2个就停;

3)中产工薪,本来可以生两个,但是没有照顾小孩的精力,选择一个就好;

4)经济不够或生娃观念变化,选择不生;

5)还有单下来的男女。 总结:“因为育儿成本高,个人收入有限,加上生娃观念的变化,想留一点时间给自己,对自己好一点,每个家庭平均少生0.5-1个”。  从经济学上,生娃的投入产出比,下降严重:上一代人,普遍有一个自建窝,前有庭后有院, 到了晚上,大人们也没有啥娱乐活动,工作或生意的上升的空间也有限,或没有,不用额外去思考去挣扎,大部分人日出而作,日落而息,基本就达到天花板的顶了,于是造娃成了大人们晚上最大的娱乐活动, 生了娃,也没有教育压力,因为孩子普遍都可以超越上一代的教育水平;也可以随便放养,10几年后就多了一个确定的劳动力,多生就多个。付出低,得到多。 现在就难了,因为起点高了,即使只要求超越自己,这期望也不低;生娃付出的成本就更高的,尤其对于都市女性来说,好不容易起色的职业/事业,一去生娃,很可能之前积累的努力就白费了,生的娃之后,想要培养到比自己更优秀,也贵也不一定,孩子还可能还啃老(会和少生,甚至不生对比,结果绝大部选择少生)  二:每年死亡人口总数的情况?

1949年出生人口:1275万(中国平均寿命按75周岁计算,那么这数字将对应成2024年的死亡人口,即"死亡潮"将从2024年开始)

1950年:1419万(等于2025年的死亡人口约是1419万)

1951年:1349万(2026的死亡人口约是1349万,以下以引类推)

1952年:1622万

1953年:1637万

1954年:2232万(2029的死亡人口约高达2232万)

...(再后面的数字,请参考最上面写的出生人口列表)

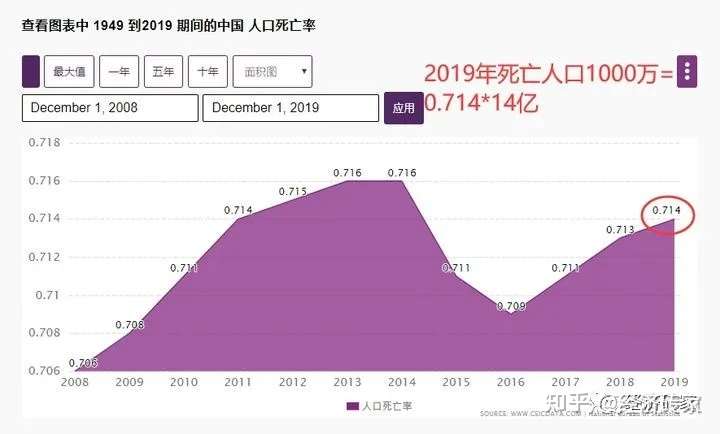

统计局公开的近年的死亡人口:

2015年死亡人口: 978万

2016年: 980万

2017年: 988万

2018年: 995万

2019年: 999万

2020年:1036万

2021年:1014万

三:整体人口每年增长多少?增长率如何?

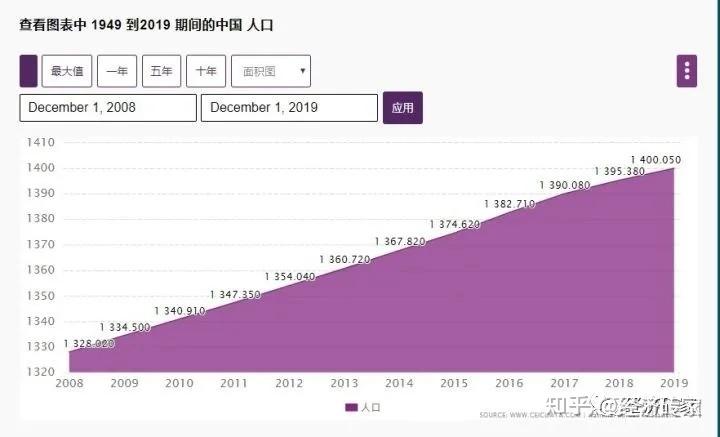

2019年出生人口大于死亡人口,整体人口增长,总人口破了14亿人口,

其中男性:7.1527亿 ;女性:6.8478亿 男性多了3049万(即2019年至少已有3049万个光棍)。

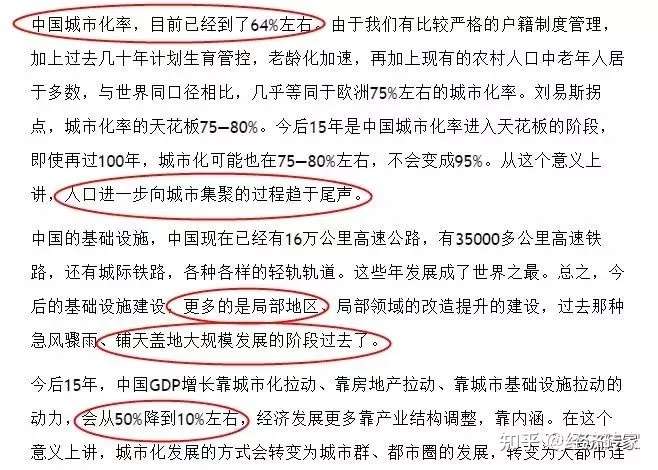

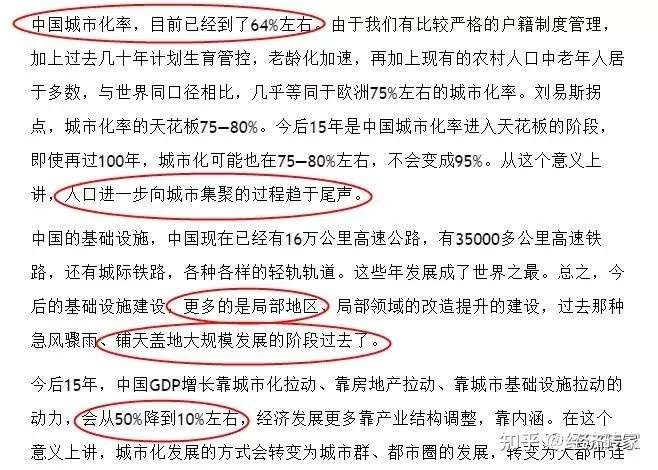

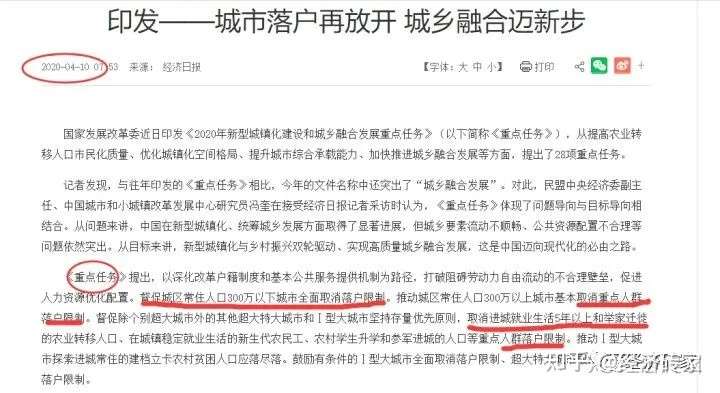

城市人口:8.4843亿(比18年多了1706万),农村人口5.5162亿(比18年少了1339万),将会进一步城市,但是城市化接近尾声:2021年底是已完成约64%城市化,仍有农村人口4.9亿左右,估计其中最后的9000万人将以每年约1100万递减的速度进城.

是因为2020年疫情,大家收入减少而更不敢生,以后会反弹?并不是

因为2016,2017,2018年和2019年的出生人口每年都在持续下降。 每年出生人口正在较快持续减少,死亡人数却从2016年正在持续上升,

2024年起每年总人口300万-1300万的速度减少。

16-64岁的劳动年龄的人口如何变化?(购房的主力人员)

2020年底   大前年(2017年)比前年(2016年)减少415万,

去年(2018年)比前年(2017年)又减少463万

2019年再减少了443万。

2020年减少了2846万!(变化有点太大,是否数据待纠正)

国家统计局总经济师姚景源2019年称:“

80年 2亿2800万

90后 1亿7400万(1983年开始独生子女政策)

00年 1亿2600万 这意味着,30年时间内,我们年轻人口减少1个亿。

最新数据显示,去年(2018年)全国新出生婴儿比前年(2017年)减少约200万,而60岁以上的老人数量增加约859万。 “就算放开二胎,这都不生了啊。”姚景源表示,在经济学概念里,16岁到60岁叫做劳动年龄人口,也即劳动力。这个区间的人口,大前年(2016年)比前年(2017年)减少约378万,去年(2018年)比前年(2017年)又减少约470万。反映到经济层面就是劳动力成本的上涨“

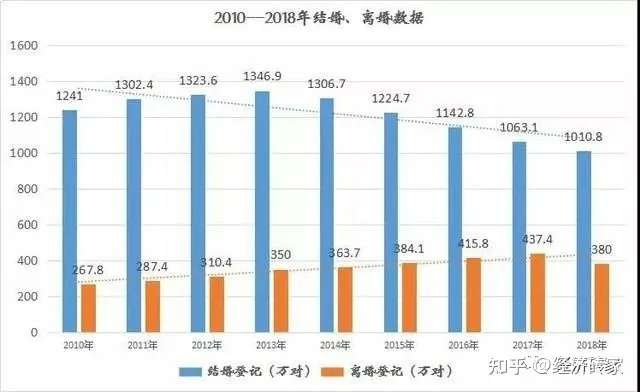

4)近年结婚数量如何变化?

微信公众号:经济砖家 表明,近年登记的结婚数量也正在稳步下降(离婚数量正在稳步上升,估计2024年两者数量接近一致)

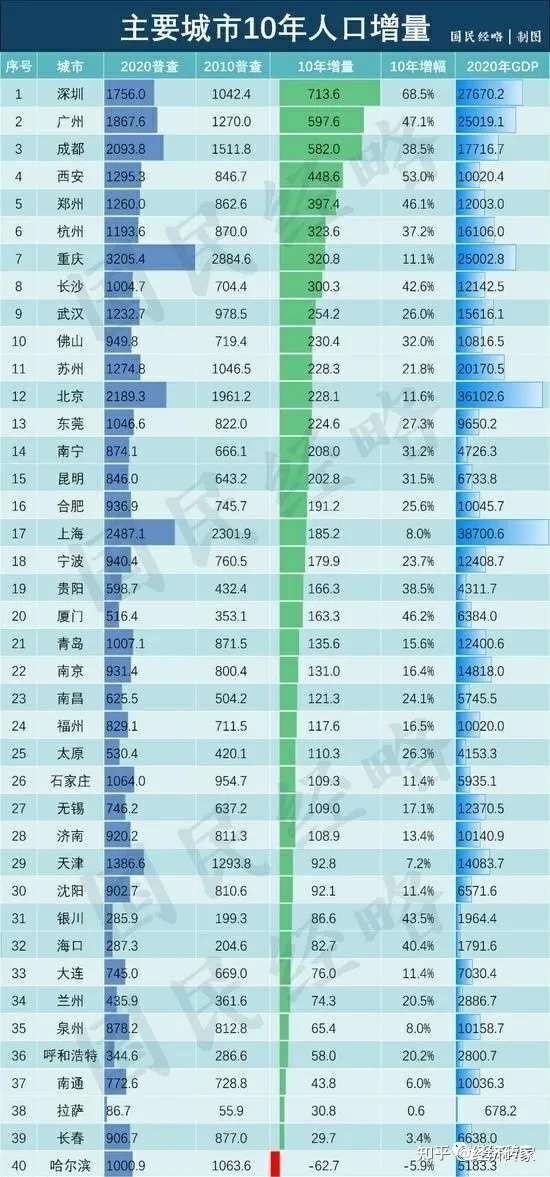

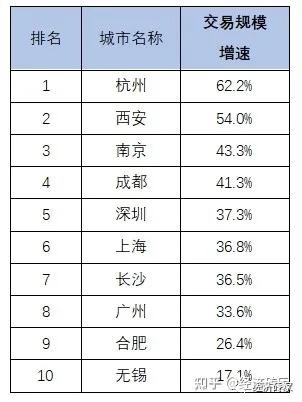

5)存量人口流向哪些城市? 2020年底统计数据表明:

人口增量十强城市:深圳、广州、成都、西安、郑州、杭州、重庆、长沙、武汉、佛山。

珠三角、中部和西部各有3城入围,它们更能吸收人,也吸收走了大部分进城人员珠三角是一直制造业的强中心,继续吸青年人,中西部房价性比高+交通升级之后争取到了一些产业)

而经济发达的长三角只有杭州一城进入前十.

京津冀城市群,全部10名开外,特一线北京12名之后,天津更是29名之远(第12名起的城市的周边的偏僻小城/区,2021年起人口其实已在减少,尤其是65岁以下的劳动人口正在减少,下面会有进一步解释)

根据贝壳(链家)研究院发布的2020年城市二手房成交数据(资金的流向),也表明主要人口流向房价性价比高的中西部新一线城市,如西安,成都,南京,合肥,长沙.   城市之间激烈争夺不断下降的存量劳动人口的战争,其实早已开始了,争夺失败的城市的周边房子必然先被抛弃。

​

总结:

1)2020年,人口保持微弱的正增长。2021年,高概率已进入负增长.

2020年的出生人口:近5年接续快速下降,2020年的出生人口是1200万,2021年的出生人口预计约984万

2020年的死亡人口:2016年起不断上升,2019年死亡人口升到是998万,

2020年的死亡人口未公布,高概率将破1000万.2021年的死亡人口,再上升一点之后,更是高概率高于1000万。 2021年上半年的出生人口的数据已出来,比上一年下降18%多,如果下半年也是一样下降18%,那么2021年的出生人口是1200万*(100-18)%=984万!再次断崖式下降,跌破1000万,2021年出生人口正式低于2021年死亡人口,正式进入负整长!

2)2024年将开始"死亡潮",每年总人口将以300万-1300万的速度减少。

3)2021起劳动人口(16岁~60岁)以500-1000万速度减少,老人占比迅速增加。 2017年比前年减少约378万,2018年又减少约470万,2019年又少了447万。2020年估计又少了500万,2021也保守估计再减少500万。劳动人口是买房主力,最近5年已累计减少2000多万,

4)继续城市化,城市化接近尾声:2021年底是已完成约64%城市化,仍有农村人口4.9亿左右,估计其中最后的9000万人将以每年约1100万递减的速度进城.(2019年城市人口:8.4843亿(比18年多了1706万),农村人口5.5162亿(比18年少了1339万)

5)存量人口继续流向5大城市群,

不过最近10年,大部分人主要流向珠三角和房价性价比高的中西部新一线城市,西安,成都,南京,合肥,长沙等

人口增量十强排名:深圳、广州、成都、西安、郑州、杭州、重庆、长沙、武汉、佛山。

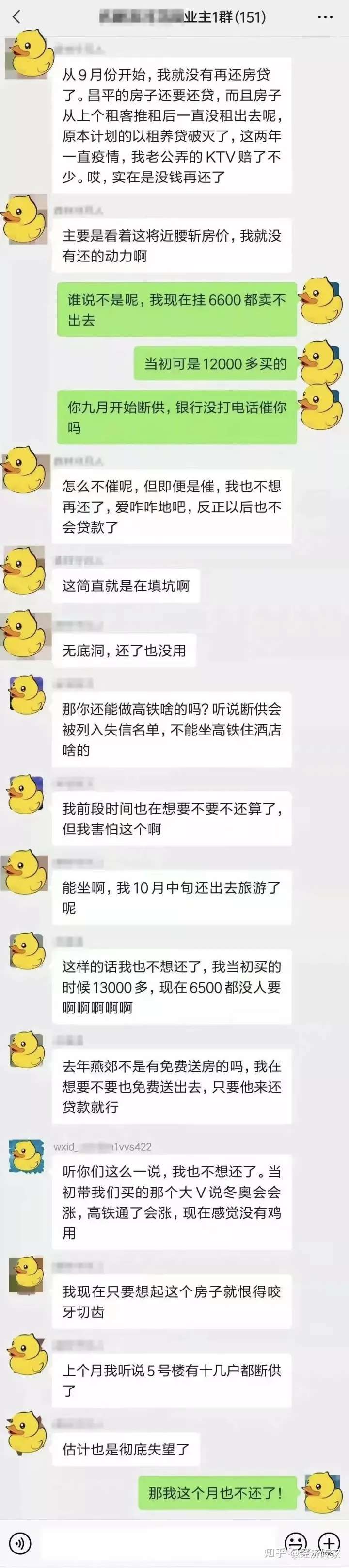

北京排名第12名,城市之间激烈争夺不断下降的存量劳动人口的战争,其实早已开始了,争夺失败的城市的周边的房子必然先被抛弃,即向核心区域收缩。如北京的周边偏远的昌平区,房价腰折以上,出现批量弃供的现象估计在其它城市也正在发生. 6)发展城市群,既是由于产业链为了提升工作效率而自发形成,也是当下的政策引导.期望形成一个国际级别的城市圈(暂时估计珠三角概率最高)

以上是根据公开的统计数据得出的结论。

根据线下信息,感觉出生人口数更低一些,总人口负增长可能比上面的数据早一年.

人口负增长将有哪些影响?

无论对待普通工人还是程序员,老板们的旧思路都是:“拉一车,极限地用,不死人就行,用废后,再去拉一车,反正有的是人干",

"由于人性本身的傲慢,所以当人们不能或不敢采用坏的统治方法时,才会勉强采用更有人情味的统治方法"-亚当斯密

现在因为劳动人口下降,招工用时变长,为了不影响工期,

将被迫善待工人,食宿,工资,态度都将变更好.(犹其是复杂的产品工厂,技能需要更长的累积时间.)

也将被迫发展更智能机器人替代人力,提升生产力(进尔,不用担心养老问题,生产力不断提升之后,一个人+一台高智能机器所生产的粮食,将足够养活非常多的老人) 对房子的影响

仅是粗的推算,仅供参考,但是趋势是肯定的。

买房的主力是劳动人口(64岁以下)+有需求+有购买能力的这批人,那么这批人的数量变化如何?

这批人口=进城的人口数*劳动人口数占比-减少的劳动人口-净减的总人口。 2019年城市人口:8.4843亿(比18年多了1706万),2019年农村人口5.5162亿(比18年少了1339万),将会进一步城市,但是城市化接近尾声,

2021年底是已完成约64%城市化,仍有农村人口4.9亿左右,估计其中最后的9000万人将以每年约1100万递减的速度进城.

假设进城的人口中劳动人口占80%(扣除一起进城的小孩和老人),假设这批人80%都买房了(这个比例暂时没有依据,取一个大概数),那么新增购房人口是704万人(=1100*0.8*0.8), 国家统计局的公开数据:

2017年的劳动人口比2016年减少415万,

2018年比2017年再减少463万,

2019年比上一年再减少了443万。

2020年比上一年再减少了2846万!(这个变化数据有点太大,是否待纠正,后续跟踪观察,暂时先假设是500万)

2021年:数据未公开,暂时取个中位值550万, 2021年净减总人口116万=死亡人口(约1100万)-出生人口(984万) 那么2021年购房人口=进城的人口数*劳动人口数占比-减少的劳动人口-净减的总人口。 那么2021年还可以新增购房人口约34万。 近年珠三角和中西部吸收的大量人口,仍在净增长,那么可见其它城市在2021年时就以开始负增长,在收缩。 不过,肯定的是,为了人口的形势更严峻。

接下来的5年,进城人口逐渐减少为零,同时劳动人口却以更大数量地下降(500万-1500万/年),总人口净减少2024年起就将以更大数量低下降(300-1300万/年),

在那时候,

购房人口将每年800-2800万/年地减少。

城市间的存量人口之争将空前激烈,成功吸收人口的城市将可以保持目前的城市范围,不能吸收人口的城市将不断收缩它们的城市范围。边缘房子将必然被抛弃,甚至断供。

以上是根据公开的数据,线下的有可能更残酷,更快已发生,因为发现批量断供的现象在北京的昌平区已经发生了。

每次产业的升级,都会造成一些失业,同时也会创造新的就业岗位。

当大众的收入预期稳定+上升之后,将自然利于生娃,出生率将回升.

(当产业升级成功,盈利税收上升,当出现补贴育娃的政策,或者降低生活必需品的支出,如住房,教育,医疗,养老,也有利于出生率的回升)

最后,欢迎关注公众号:fewwordsdone 方便查阅和多了经济类的时事点评

|  |Archiver|小黑屋|星韵百科|星韵地理网

( 苏ICP备16002021号 )

|Archiver|小黑屋|星韵百科|星韵地理网

( 苏ICP备16002021号 )